Juego de apariencias de Melvin Salgado Novela posmoderna innovadora forma de escribir novela

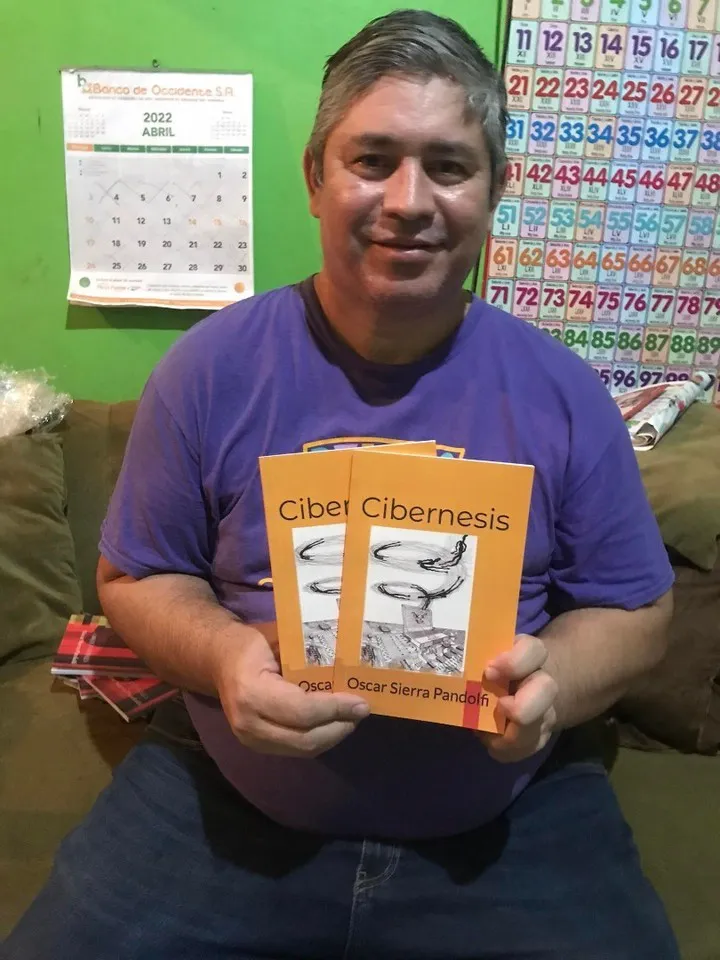

NARRATIVA30/03/2025 oscar sierra pandolfi

oscar sierra pandolfi

Juego de apariencias de Melvin Salgado

Novela posmoderna

innovadora forma de escribir novela

1

Nos parece que empezamos la lectura de una novela más de Melvin Salgado, aunque a diferencias de Pirómano y Red, esta narrativa, el escalamiento se vuelve superior, hay una supremacía creativa entre sus hipotextos, o textos anteriores. No es la creativa prematura y precoz, es un proceso creativo de lecturas, investigaciones y ejercicios, que ha logrado alcanzar Melvin Salgado, aunque al referirnos al autor de forma directa, caemos en el juicio Ad hominem, que es válido, se supone que es válido, o termina por ser válido, sólo para un hombre determinado o también para un grupo determinado de hombres, Melvin no está matriculado en ninguna capilla, ni catedralicia grulla de escritores, ha asumido el tiempo de la escritura, que es el tiempo mismo de la vida, de la existencia, no ha arrojado al tiempo al basurero en trivialidades, no ha sido esclavo del mundo laboral que impone el sistema, es un autor que trabaja ya sea de oficio o por placer, pero un placer que viene desde la entrañas, de la conciencia, que ha decidido trabajar todos los géneros literarios, ha decidido su dedicación a tiempo completo al arte de escribir, aunque escribir, es una acto que se adelanta o se atrasa sin saber, no sabemos cuándo estamos en el acto de escribir, mientras, que el escritor de moda, esnobista, hace mella de sus inclinaciones artísticas, como un escultor que todavía no ha elegido la piedra que tiene que devorar, que tiene que escarbar, contrario a ello, esta novela no es resultado del fin de semana, ni vacaciones, ni acomodamientos.

Por otro lado, Juego de apariencias, gira alrededor de un personaje redondo, que evoluciona, sufre una enorme metamorfosis a lo largo y ancho de su carácter, de sus subjetividades, la pelea de boxeo entre la ontología y la dialéctica negativa de Teodor Adorno, o del homo ludens de Huizinga, esta vez Jonás, es presentado como un ser arrojado al infierno, a la catabasis, a la no redención, una novela neo existencialista, víctima de su libertad, de la soledad. Se logra lo que Harold Bloom.—afirma— la “dificultad placentera es una definición plausible de lo sublime”. “Y disfrutar de lo sublime es el bien mayor de la lectura de obras de imaginación, es decir, de la llamada literatura de ficción”.

Por eso, el sufrimiento de Jonás es lo que hace creíble el realismo, y sus cambios, sus comportamientos lúdicos, delirios tremens, alucinaciones, imaginaciones utópicas, hacen compleja la novela en sus tejidos narratorios, en las voces que se atrofian, que aparecen en ecos, en gemidos, gruñidos de animal atrapado en la caverna platónica, su expiación casi sacerdotal, la incomprensión del medio social, el impulso negativo del gremio de pintores ha decido marginarlo, olvidarlo y crucificarlo en el olvido. Por ello como se expresa "El que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente de leerlo todo, aun cuando uno no hiciera otra cosa que leer todo el día", esto lo escribió el crítico Harold Bloom, y hemos elegido leer a Jonás, una novela que tiene parámetros laberinticos desde sus técnicas, desde la elevación de sus lenguajes y de la complicada trama, que se subsume en las raíces del ser del pintor y de la apariencia de la sociedad en que se desenvuelve contra el arte pictórico.

2

No vamos a ser exhaustivos en elementos compositivos a manera de enumeraciones, o de opiniones superficiales, al contrario, vamos excavar en el ser de Jonás, las virtudes y defectos que filosóficamente se desarrollan en toda la novela. Primero, es el acto de contemplación y mutismo que refleja el personaje, eso no indica que sea plano o estático, al contrario, el acto de callar, de guardar silencio, y que todo transcurra en el pensamiento, es algo complejo, introspectivo, algo que se necesita de maniobras narrativas para poder llegar a una afinación del personaje, que es frágil, que se embulle en el mundo oscuro del interior y al hacer contra choque con la realidad, el juego mecánico de la esencia, y la maniobra de la apariencia, donde las cosas se mutan, adquieren brío, carnalización, por ello, hay momentos en que la novela es metáfora holótica e hipérbole que se disgrega en todo la novela, porque lo que acaece en la superficie, es el mundo de las cosas tiradas a andar, que no le importan a Jonás, y las acciones, de la esencia, se potencializan, no se ven, no se captan con el sentido de la vista, es el fuego interior que arde, que bulle, por eso, Jonás, el mismo nombre del personaje, intertextualiza con el personaje bíblico, que fue engullido por una ballena. Eso implica que esparce la bendición o la maldición de la ceguera o del abrir los ojos ante la mundanidad, el estar en el mundo, o no estarlo, el estar tragado en el estómago de una ballena, es la metáfora casi apocalíptica de un personaje que empieza con su final, y termina con su principio final, el mismo es autor de su tragedia, dionisiaco, apolíneo, el mutismo se abre como un paragua, no cree en lo que está arriba ni en sus contextos, ha llegado al escepticismo, una especie de sonambulismo, aunque la racionalidad newtoniana no hace escalpelo, siempre hay recognosis del tiempo, el personaje, reacciona, despierta por destellos, aunque nadie lo puede extraer de ese mundo, de ese túnel sin salida. El arte pictórico, es una puerta sideral, una compuerta a otros submundos, y ahí donde la expresión fenomenológica de su ser, descubre el medio donde puede expresar el acto de sentir, el despertar de sus sentidos, el ver, tocar, palpar hace que el personaje se mueva hacia la apariencia de las cosas de seres artificiales, el mundo de la fama, el arte desacertado, la felicidad del hombre consumista, la bulimia del político, el ego inflamado del colega pintor, las carótidas podridas de los medios de comunicación, el amor de una mujer que nunca lo amó, la vida sosañada de apariencia, no se trata de un personaje victimizado, que soba su lepra con sus propias lágrimas, Jonás, es el reflejo del hombre del siglo XX que fracasó con el desarrollo de las revoluciones científicas de Feyerabend, con las ideas de Kuhn con el neopositivismo; donde vieron que el arte debía abandonar la sensibilidad y ser más orientado a la apariencia. El discurso pictórico tuvo sus cambios exorbitantes en manos de Tristán Tzara, Picasso, Breton, Carra, Musset, porque el estilo buscó las formas en el interior humano, el color de las cosas está en la esencia humana, no en el color de las cosas que aparecen de frente, eso es la apariencia entre el ser y no ser, Jonás, es un pintor que a través de sus evocaciones silenciosas, de sus lamentos dolorosos en el vestíbulo de su galería, los cuadros recobran vida, están siendo contagiado por Jonás.

Estas acciones narrativas,dependerán de tres situaciones estéticas, que sea propiamente la imaginación pura del personaje, segundo, el orden ficticio que hace que las pinturas se humanicen, que posean el espíritu de Jonás, es un grado potencial de imaginación, no fantasioso, el tercero, es el existencialismo de un mundo posible, en la novela misma se reinterpreta la valoración del código pictórico, porque se establece el lenguaje sígnico de las imágenes a través de una pincelazo, un difuminado pero que a través del lenguaje de la escritura, recobra viva, la fusión de literatura con pintura, nos parece un elemento compositivo de enorme fuerza estética y literaria.

Jonás contempló su reciente obra pictórica: oscura y perturbadora, que refleja el propio mundo derrumbándose en los alrededores periféricos del ser. El artista se vislumbra a sí mismo, batalla por mantener el control aerodinámico de sus emociones dentro de la ley exterminadora de la caosmosis, trazados en la textura dérmica de sus antebrazos. Los globos ópticos se pierden en la hilada de cada detalle, sumergiéndose en el océano-abismo de autoexamen y reflexión.

3

Juego de apariencias, dignifica el arte de novelar en nuestro medio cuarteado por el ego intelectual. En este sentido para la Nueva Crítica, cualquier obra literaria se explica por sí misma, no hay necesidad de recurrir a algún factor extrínseco para su interpretación, en otras palabras, no necesita de un equilibrista teórico para supeditar sus significaciones que van hacia el fondo, y en un vaivén trastorna el interior, un caudal de emociones que supuran sangre, lagrimas, rechazo, escape ontológico, no se trata de romanticismos achatados y tardíos, sino de la novela existencial sartreana, la náusea, expulsa todo y nada, tiene cavidades, extensiones, tensiones, acumula fuerza, subibaja el Everest del dolor, Jonás, es el profeta del fracaso artístico, es el enviado del Hades, creador de sus propios infiernos, atemorizado ante el flujo mortífero de egos insuflados en la fama, Jonás, actúa con indiferencia, solamente se da cuenta que existe él y su obra pictórica, donde manifiesta el Dassein de Heidegger, el absurdo de Ionesco, de Becket en el último juego, esperando a Godot, la muerte de un viajante de Miller, Aro Samsa de Kafka, el Rodaballo de Hesse y el extranjero de Camus, son evidencias de novelas que sus personajes se enfrentaron a ellos mismos, a sus desafíos emocionales, el abismo, la oscuridad interior, la apariencia de no ser, o dejar de ser, para iniciar el juego de la nada, la entropía, el caos vertebrado en armonía.

La novela que nos ocupa, nos lleva a un viaje sideral a las galaxias supeditadas en el corazón de un artista que ha muerto materialmente ante el mundo indiferente, donde el capitalismo todo lo coinvierte en mercancía, en estafeta, en apuesta y competencia. La novela según los expertos como Forster, debe construirse con emociones y sentimientos personales, y por eso la crítica no puede ignorar el proceso mediante el cual se convierten en elementos novelescos, todo es materia prima para el objeto novelesco, no nos referimos que todo sea novela, pues los andamios estructurales de la respectiva narrativa se juega a los planos superpuestos, lo que llamamos yuxtaposición, los eventos de la novela va hacia el futuro y luego un encaminamiento hacia el pasado en el recuerdo de Jonás.

En otras palabras, otros autores, expresan que el secreto de la feliz transformación del contenido en obra de arte se debe precisamente al origen de los materiales: al vigor que les confiere su autenticidad, eso se cumple a cabalidad, noticias periodísticas, comentarios de arte, cartas, confesiones, poemas, exposición de pinturas, diálogos imaginarios con la mujer que ama, todo eso constituye de forma sabrosa la fábula de la novela.

4

Juego de apariencias, nos inquieta no solamente por sus silencios manidos, por el ovillo de miradas que se agónicamente se perpetúan en sus ojos, pues se trata de un personaje que no adolece de firmeza, se mantiene constante conflicto con sí mismo, por eso la siguiente cita: “Los hombres se involucran en la guerra para lograr más riquezas, poder y honores, y este estado de guerra es el natural para el ser humano, siendo que se lucha por tres razones principales: la competencia, la desconfianza y la gloria. Y se trata de “una condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos” (Hobbes[1], 1980, p. 102). Pues Jonás, lucha por la incompetencia, la originalidad, la soledad, el abismo de uno mismo, lucha por no obtener nada, solamente se enfrenta a su propia obra pictórica, que es el reflejo autobiográfico de su existencia, el alter ego sublima y tensa, un personaje que no se excusa, sale a flote, en un momento en que la novela se eleva a otro clímax, cuando prefiere ir a explorar la ciudad, la fama, los amigos, las delicias del mundo, y ahí atraviesa la estética del vacío de Lypovesky.

Todo es apariencia, nada le llena, nada adquiere la fuerza de polea para lanzarlo, nada tiene el poder esgrimirlo al perdón, al reconocimiento del infierno que somos, Jonás, sale de la ballena del mundo moderno, es ahí su complejidad psicológica, un pie en las cosas superfluas, y acata su fuerza, destroza esa apariencia humana del colega, nadie alaba su obra, nadie le da el ticket para entrar al gremio artístico, los villanos son la hipocresía, el ego de los demás, lo vive en su propia carnalidad.

Cada difuminado de policromáticos espacios expande pinceladas disruptivas, intensas emociones que se entraman en la compleja mente; ante la turbulenta oceánica vida de recuerdos anclados en el cuadro surrealista del pasado.

Un crítico americano nos expresa, Mark Schorer: «la diferencia entre contenido o experiencia y contenido logrado o arte, es la técnica». Eso se logra en Melvin Salgado al crear un personaje de cariz universal, nada folclórico, ni local, podemos ubicarlo en México, España o Argentina.

5

Es importante que Juego de apariencias, es rompecabezas, técnicamente, la novela esta estructurada en forma de una escalera de caracol y de la cinta de moebius, digamos, la escalera de Bramante , que a través de una doble hélice enrollada hacia la derecha produce un efecto infinito, eso es lo que nos provoca Juego de apariencias. En realidad no es una única escalera que nos lleva a varios nudos, desenlaces, clímax, son dos ejes, una para bajar hacia el punto de éxtasis del personaje y otra para subir las realidades exteriores de la novela, la de los otros personajes imbuidos en la fama y en un arte efímero. Por eso Borges, expresa que el hecho estético es la inminencia de una revelación que no se produce. De ahí –concluía Alfonso Reyes– que “el estudio del fenómeno literario es una fenomenografía del ente fluido” pues en otro texto suyo llegó a formular: “Si ya toda percepción es traducción (la luz no es luz, la mesa no es mesa, etcétera), mucho más cuando el filtro es la sensibilidad artística”. Al finalizar, “no descubrir la obra –dice Roland Barthes–, “sino cubrirla con su propio lenguaje”. Eso es lo que percibimos, el lenguaje mismo forma parte del personaje, el lenguaje mismo es parte de todo el universo ficticio, su riqueza lingüística, poética, literaria le dan un salto enorme a la novela hondureña y latinoamericana al dejar que sus ambientes no sean locales, y con su destreza de narrador innato, universaliza nuestra literatura.

6

Juego de apariencias, supedita un salto ecuánime al tiempo de la novela, digamos un destiempo, atemporalidad, en un efecto de suceder ficticio que relega a la realidad, para significarla, porque es el lenguaje que hace su aparición en la voz de los narradores, en la orquesta de ecos, ibidem, voces arrepentidas, y que se apodera por un narrador omnisciente que no tiene piedad ni misericordia, y va moviendo los hilos peripatéticos de los sentimientos de pavor y temeridad en los personajes que giran en torno a Jonás, tal como lo expresa Barthes,

“Ya no hay ni poetas ni novelistas: ya no hay sino escritura”, advierte Barthes, esto quiere decir, que no solo la actividad del crítico se centra en el lenguaje, sino que su verdadero objetivo, al igual que el del poeta o del novelista, es revelar la naturaleza simbólica y la ambigüedad constitutiva de ese lenguaje. Esa tarea la hemos cumplido al revelar que Melvin Salgado, ha llevado a esta novela a su máxima expresión estética, cada trabajo narrativo deja una huella propia, un estilete, una voz que timbra diferente, un tratamiento técnico digno de heterogeneidad, diversidad, polifonía, para evitar la flojera lineal, que está acostumbrada la novela hondureña actualmente, excepto de autores como Javier Vindel, Oscar Sierra Pandolfi, Roberto Quesada, César Indiano, Gustavo Campos, y entre la vieja generación Julio Escoto, Eduardo Bahr, se suman Marta Susana Prieto, Denia Nelson, Milson Salgado, Enrique Ordoñez, Jorge Luis Oviedo, Roberto Castillo, Galel Cárdenas, y Jorge Miralda, la lista seleccionada pertenece a nuestro probado canon, podrían aparecen otros autores de buena obra narrativa.

7

Juego de apariencias, es una novela que se juega a la vida y a la muerte, al arte y a la vendimia, al final, no es un juego de apariencia, es la letalidad mortal de la esencia que sale, fluye y en donde no volvemos a nadar dos veces en la misma eventualidad, es la configuración fenomenológica de los cuadros pictóricos de Jonás, que adquiere a través de una metamorfosis fantástica, extraña, subliminal que nos mueve las arterias del alma, nos lleva a deplorar los pozos profundos de la existencia irreal, una cataléptica acción, una impresión surrealista que causa furtivo golpe psicológico y estético. Burke nos habla que en el sacrificio, hay asesinato y en el asesinato hay un sacrificio. Pero se puede decir que una de las dos partes de este binomio como la «esencia» de las dos. Por otro lado, Hemingway, por ejemplo, destaca el asesinato en el papel purificador. La muerte de Jonás, sucede en un no suceder real, es un acontecimiento que además de ser ficticio, el lector lo vive en la expectuación y en la intensidad que se enuncia como en una representación teatral o en el letargo de una película de Bergman o de Luis Buñuel. Por eso tanto en Hemingway como en Malraux encontramos el asesinato como acto que da como resultado una visión purificada. (p.83). Por ello, la escritura de la novela, impregna, grita, queda como el jeroglífico escrita y tallada en el rango de la muralla china, o del Everest, mientras que el lenguaje, ancla, prensa, difunde el sentido que cambia, se transforma en emoción, en latido, es el corazón, es la diástole y la sístole de toda la sintaxis que se acoge en la novela, juego de apariencias, tiene su propia fonología, su propio desacato, delibera.

Por ello, sus tejidos a la manera de un abrigo cubren las palabras, y desenvuelve la ontología del ser, para dejar que el signo lingüístico, se mute en el signo pictórico, dos narrativas se aúnan, lo que relatan los cuadros que adquieren humanidad, verosímil, no va contra las reglas científicas, ni contra la reglas sociales, lo verosímil es lo que podría ser o pudo ser, dentro de la posibilidad de lo no dicho, los enunciados ausentes, la estructura ausente de Eco, la nomenclatura de los átomos que hacen explosionar la trama debajo del subterráneo mismo del texto, quedan los filamentos cuando nos damos cuenta que Jonás, ha decidido por la muerte, una harakiri, una laceración casi sacerdotal, el nudo de las culpas se desata, la niñez ausculta, los secretos embrionarios que cifran esta novela se postergaran, su estructura queda abierta, nos deja apenas indicios, ¿muere Jonás, en la realidad, o es un estado de coma ficcional?

Cada corte de efecto del cirujano, era una expresión precisa, exacta del dolor: una estrategia metafísica de liberar emociones que lo abrumaban en la caverna de la conciencia. La sangre brotó en hilos sobre la superficie dérmica de su mano derecha, mezclándose con el óleo y creó, como un demiurgo, una obra que trascendió los espacios terrenales: una obra de arte que refleja la mixtura entre el amor y el dolor, la belleza y la oscuridad.

8

Juego de apariencias, el giro paradójico, lo que nos da comprender, a leer, es el montaje de significidad lanzada al espacio vacío, al espacio profano que mediatiza el cuadro pictórico, su imagen metonímica, totaliza, imbrica dictatorial del sentido, a la inversa, disloca el engranaje, Jonás se vuelve color, matiz, mirada de un pincelazo contra el mundo, se inserta dentro del espacio pausado del cuadro que el mismo auto contempla, digamos que el pintor es el mismo sujeto-objeto a la vez, cosificación tardía, aunque requiere que la novela, tiene sus tendones estirados hacia el lenguaje en terceriedad, en concepto de Pierce, el sinsigno converge con la palabra rhemática, la novela se vuelve un depósito existencial, en un vaso incomunicante de etéreos sentimientos del pintor que se lanza a la mueca, la mimesis, a la genuflexión violenta de poeta, porque aparece el lenguaje destruyéndolo todo, y Jonás, en su rol actancial de pintor-poeta-hombre-ciudadano-, mueve los hilos que se tranzan con fuerza estética, esto sopesa para universalizar el personaje ante el mundanidad de Said.

Por otro lado, Barthes[2][3] cita a “Para Lacan: la realidad se muestra, lo «real» se demuestra; del mismo modo, la obra se ve (en las librerías, los ficheros, los programas de examen), el texto se demuestra, es mencionado según determinadas reglas (o en contra de determinadas reglas); pues “la obra se sostiene en la mano, el texto se sostiene en el lenguaje”, en otras palabras, “sólo existe extraído de un discurso (o, mejor dicho, es un Texto precisamente porque sabe que lo es); el Texto no es la descomposición de la obra, es la obra la que es la cola imaginaria del Texto”. (p.75).

Llegó el amanecer, bañando con los rayos perpendiculares el taller, con una lumbre dorada. Jonás se miró extasiado en su obra maestra: exhausto, pero satisfecho. En ese instante, comprendió que su esposa amada, siempre estuvo presente en cada trazo, en cada corte, en cada gota de sangre, y en cada pincelazo claroscuro de fríos colores.

9

Otro de los aciertos, es identificar a su esposa en el cuadro, ella recobra vida, también, es otro plano narratorio, que eclosiona cierta fertilidad estética, la contemplación de la obra, la observación de él mismo y luego la figuración la esposa, forma una triada voluble, no sedentaria, ni hermética de la mirada, es ius natura.

Es la triangulación ontológica, del ser, estar y no ser, o de la trinidad divina: Dios, Hijo Espíritu Santo, esta trinidad teológica, no se pulveriza en el Odiseo moderno, Jonás, el cuadro y esposa, conforman, ese espécimen etéreo del mundo imaginario y sentimental que es complejo dentro de las realidades, que se supeditan al empirismo de Hume, la mente es una pizarra en blanco, la novela, al igual que su experiencia, es un espacio en blanco semiótico, que los signos van en scriptum profano y sagrado a la vez, “en efecto, no es cierto que el poeta o el novelista tengan una materia original que es el mundo. Su verdadera materia es el lenguaje; no ven el mundo sino a través de palabras”. Por cierto, «En el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin».

A medida que avanzó en el pulimento; Jonás se dio cuenta de que la obra estaba emergida de simbolismo metafórico, revelando diferentes aspectos de la vida y su psique. Cada pincelada era un fragmento de su historia, cada color, una emoción, y cada detalle, una lucha interna. En la obra artística, un árbol retorcido implicaba la ausencia del padre, mientras que un campo de flores marchitas, simbolizaba, la relación trágica con su madre. En el céntrico punto, de todo, su rostro dividido estaba en dos mitades, una llena de luz, y la otra oscura, reflejando la dualidad del ser.

10

Barthes[4] (1994.p.194) “El primero consiste en separar rigurosamente, de acuerdo con la propuesta de Derrida, los conceptos de palabra y escritura. La palabra no es tan sólo lo que lealmente se habla, sino también lo que se transcribe (o más bien, se translitera) de la expresión oral, y puede perfectamente imprimirse (o fotocopiarse); ligada al cuerpo, a la persona, al deseo de aprehender, la palabra es la propia voz de toda reivindicación, pero no forzosamente de la revolución”.

Jon estaba nervioso, pero al mismo tiempo emocionado de mostrar sus habilidades al público. Los canales populares han reconocido su trabajo y lo consideran uno de los artistas destacados más confiables. Ante tanta crítica y rechazo, Jon se sintió desnudo y vulnerable, ahogándose en el dolor y la confusión, como si le hubieran quitado el suelo de los pies. Jon tiene mucha confianza en que su obra artística será un gran éxito, pero sigue repitiéndose una y otra vez en su mente, lo que le hace dudar de sí mismo y de sus habilidades. Jon: No entiendo cómo pueden ser estas pinturas. Jon se dio cuenta de que había estado dejando que su miedo al fracaso y su necesidad de complacer a los demás se interpusieran en su verdadera visión artística.

En este sentido Slavo Zizek en su libro Menos que nada[5] se propone extraer todas las consecuencias ontológicas de este eppur si muove. Aquí tenemos la fórmula en su forma más elemental: «moverse» es el impulso de alcanzar el vacío, es decir, «las cosas se mueven», hay algo en vez de nada no porque la realidad esté en exceso en comparación con la mera nada, sino porque la realidad es menos que nada. Por esta razón la realidad debe ser suplementada por la ficción: para esconder su vacío.

11

Juego de apariencias, máquina narrativa con una carga poética que se eleva a la desviación de Jean Cohen, con la violación del signo, el patema, el noema, ademas del voltaje filosófico, el propio Kant se enlazaba con las ideas de Newton, no hay lugar en la novela para la racionalidad, la literatura, nunca está a la par de la razón, jamás, más bien, la literatura es irracional por naturaleza, no está supeditada a ninguna lógica Kantiana, por otro lado, Fichte veía el acontecer de la literatura con su implicación política, heredada de la revolución francesa, por ello, la novela Juego de apariencias, no solamente es una dimensionalidad aparejada a lo íntimo de la historia dentro de la historia de la vida absurda de un pintor, nos referimos que ahí está el mito sagrado y épico , desbordado, el Odiseo que regresa a la realidad, o el apóstol que se deja cortar la cabeza, juan el Bautista, él héroe moderno convertido en su propio antihéroe, idealiza al mundo. Schelling, se relaciona con el arte (romántico) y subordina explícitamente la filosofía al arte como el acercamiento más alto al Absoluto, además de Hegel, finalmente, se relaciona con el amor; su problema subyacente es, desde el mismo comienzo de su pensar, el del amor.

Esta novela fractal en su técnica, existencial en su vacío, realística desde sus posibilidades observatorias, amoroso desde el recuerdo de su esposa, intelectiva desde la animación impulsiva fantástica de sus cuadros, universal desde Jonás como un personaje universal sin fronteras ficticias ni reales, deconstructiva, porque se deshace en su andar heurístico, posmodernas por el juego de una variedad de paratextos, cartas, poemas, anuncios, pinturas, relatógrafos, monólogos, entre otros tipos de dispositivos que elevan esta obra novelesca a un nivel internacional que bien vale el tiempo de su estudio, y que sea merecedora de un fuerte abrazo apodíctico y que el futuro la recibirá como una de las novelas rompedoras, innovadoras de la narrativa posmoderna hondureña.

[1] Hobbes, T. (1980). Leviatán. México, Fondo de Cultura Económica. La edición inglesa utilizada es la de Penguin, 1968.

[2] susurro del lenguaje ibid.p.75.

[3] Roland Barthes El susurro del lenguaje Más allá de la palabra y de la escritura. ^Ediciones Paidós Barcelona - Buenos Aires – México. 2.‘ edición, 1994

[4] Ibidem

[5] Slavo Zizek, Menos que nada. p.11

DEL LIBRO "BROMAS, JODARRIAS Y BURLAS CONTRA TODO MUNDO".RELATOGRAFOS. OSCAR SIERRA PANDOLFI.

El psico existencialismo estético mítico narrativo en el «Pirómano» de Melvin Salgado.

10 estilos divergentes en esta propuesta de Oscar Sierra Pandolfi. Libro: 200 ESTILOS EN BUSCA DE AUTOR Gracias a Raymond Queneau, ya que lo hizo en la lengua francesa, y nosotros en la lingua ponz

COMPARTIMOS EL BLOG DEL ESCRITOR JUAN CARLOS VASQUEZ DE SU PAGINA HEREDEROS DEL KAOS

SEXOFÓN PARA UNA MELODÍA PROHIBIDA MELVIN SALGADO

Desintegración semiótica del caballero de la noche

OSCAR SIERRA PANDOLFI NOVELA FRACTAL&RIZOMA OSCAR SIERRA PANDOLFI NOVELA FRACTAL&RIZOMA